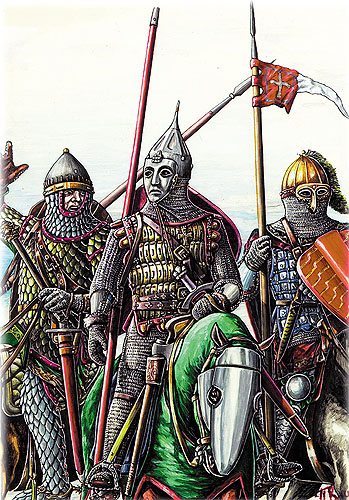

Реконструкции А. И. Иванова и П. А. Васина,

художник П. А. Васин.

ТЯЖЕЛАЯ БОЯРСКАЯ КОННИЦА

(СТАРШАЯ ДРУЖИНА) (РУСЬ, 1230 - 1270)

Как и в большинстве европейских стран, основной ударной силой

войск русских княжеств служила тяжелая бронированная конница.

Несмотря на некоторые внешние отличия, тяжеловооруженная дружина

по многим параметрам - весовым и функционально-защитным показателям

вооружения, социальному составу и др. - соответствовала западноевропейскому

рыцарству.

Тяжеловооруженный дружинник, вторая половина

XIII в.

(доспех полностью реконструирован по изобразительным источникам).

На голове воина - глубокий куполообразный шлем с чешуйчатой

восточноевропейской бармицей, пришнурованной к венцу. Выше видна

вертикальная шнуровка, крепящая подшлемник. Шлем венчает золоченый

шарик. Золоченый чешуйчатый доспех с рукавами надежно прикрывает

корпус. Он отличается от куяка тем, что пластины крепятся к

подкладке внахлест (в виде рыбьей чешуи) и только по одной верхней

кромке. Разрезы с застежками расположены по бокам. На ногах

- прочные чешуйчатые чулки, которые наряду с кольчужными (хотя

первые встречаются значительно реже) просуществовали по всей

Европе до конца XIV в. Предплечья и кисти рук защищены прочными

кожаными поручами и перчатками, обшитыми кольчужной тканью.

На ногах дружинника - золоченые шпоры ("остроги")

со звездчатыми колесиками, которые были впервые введены в боевой

обиход тяжелой конницы как раз в войсках русских княжеств. Поддоспешные

одежды (рубахи) русских дружинников, как правило, всегда отличались

яркостью и разнообразием красок, богатством узорчатого шитья.

За спиной воина на плечевом ремне - длинный миндалевидный щит.

Оружие воина составляют: тяжелое копье с длинным наконечником,

меч с прямым перекрестьем, бронзовая булава пирамидального типа

на деревянной рукояти, которую зачастую покрывали листовой медью.

Источники: миниатюры Симоно-Хлудовской псалтыри, ок. 1270

г.; шлем, доспех - "Царь Давид седе на царстве";

чешуйчатые чулки - "Давид с воинами в пустыне";

меч - типа VI, наконечник ножен из Волковыска, XIII в.4; массивный

наконечник копья с усиливающим валиком, тип III, булава, тип

IV - Василев, Черниговская обл., XII-XIII в.6.

Боярин, первая половина XIII в.

Голову воина защищает массивный сфероконический шлем со шпилем

(типа III по классификации А. Н. Кирпичникова *1) и стальным

цельнокованым забралом в виде человеческого лица - личиной.

Сверху личина крепилась к шлему с помощью шарнира, внизу - притягивалась

шнурком, продетым через кольцо на подбородке и отверстия в бронзовых

"ушах", которые иногда дополняли маску. Шея и плечи

защищены кольчужной бармицей. Двойное прикрытие корпуса - кольчуга

и одетый сверху ламеллярный доспех (пластинки связаны между

собой кожаными ремешками) - делает воина практически неуязвимым

даже для копейного удара. На ногах - цельноплетеные кольчужные

чулки, руки защищены створчатыми наручами - налокотниками. Кисти

рук за-крывают обшитые кольчугой рукавицы. На груди воина золоченый

крест - складень, энклапион, за спиной - характерный скругленно-треугольный

щит. Конь покрыт плотной защитной попоной, на голове - стальная

маска (очевидно, восточного происхождения) *2. Конский доспех

достаточно редко использовался на Руси, так же как и матерчатая

драпировка металлической брони (в отличие от Западной Европы

и арабского Востока). Дружинники предпочитали стальной неприкрытый

доспех, сверкание которого производило на противника впечатление

мощи и несокрушимости русского строя.

Оружие представлено копьем, мечом (тип II по классификации А.

Н. Кирпичникова *3) переходной формы (от каролингского к романскому

типу) и секирой в чехле (подвешена к луке седла). В отличие

от западноевропейской тяжелой конницы, русские дружинники могли

иметь на вооружении также лук и стрелы.

Источники: шлем - курганы Ковали, Липовец, XII-XIII в., личина

- г. Серенск, кольчужные чулки - изображение на Суздальских

вратах, 30-е годы XIII в., наручи - Сахновка (тот же период);

попона - подвеска "конек", Витебский нижний замок,

XIII-XIV в. *4; конская маска - с. Ромашки, XIII в.; меч типа

II - с. Воздвиженское, начало XIII в.; энклапион - Новгород,

XIII в.

Боярин, середина XIII в.

Голова воина прикрыта куполообразным золоченым шлемом с приклепанной

полумаской, который, в комплекте с пришнурованной кольчужной

бармицей, обеспечивает полную защиту головы и шеи (тип IV).

Поверх укороченной всаднической кольчуги также надет второй

доспех, который может быть предположительно реконструирован

как "решетчатая бронь" - богато отделанный куяк

(стальные прочеканенные пластины с зазором неподвижно с четырех

сторон прикреплены к плотной основе). Стыки между пластинами

закрыты накладными перекрещивающимися ремнями. Ремни в местах

пересечения приклепаны к основе заклепками с позолоченными

шляпками. На руках воина стальные наручи и кольчужные перчатки

("рукавицы перстаты"), которые с середины XIII в.

начинают использоваться наряду с защитными рукавицами по всей

Европе. Пластинчатые чашеобразные наколенники на фестончатых

кожаных подкладках и склепанные из фигурных пластин поножи

защищают ноги всадника. Щит представляет ранний тип всаднической

павезы (с продольным желобом для помещения руки). Поверх доспехов

у воина накинут шелковый плащ и шитое золотом оплечье.

Наступательное вооружение: помимо меча и боевого ножа дружинник

имеет пику с мощным бронебойным наконечником, украшенную ярким

прапорцем с вышитым на нем серебряным крестом.

Источники: шлем из с. Никольского, Гос. Эрмитаж, XII-XIII в.;

куяк ("решетчатая бронь") - миниатюра Симоно-Хлудовской

псалтыри "Покаяние пророка Давида", ок. 1270 г.; кольчуга

- Райковецкое городище; наколенники - иконка "Св. Дмитрий",

Каменец-Подольский, первая половина XIII в.; поножи - пластинчатые

фрагменты, Новгород ( по А. Ф. Медведеву), первая половина XIII

в. *5, ножны боевого ножа - Новгород, XIII в.; прапорец - икона

"Св. Георгий в житии", Новгород, конец XIII - начало

XIV в.; наконечник пики - тип V, Райковецкое городище, XIII

в. *6.

Литература

1. А. Н. Кирпичников, "Древнерусское оружие. Выпуск

3. Комплекс боевых средств IX-XIII вв.", изд. "Наука",

Ленинградское отделение, Ленинград - 1971 г.

2. А. Н. Кирпичников, "Снаряжение всадника и верхового

коня на Руси IX-XIII вв.", изд. "Наука", Л. 1973.

3. А. Н. Кирпичников, "Древнерусское оружие. Выпуск

1. Мечи и сабли IX-XIII вв.", изд. "Наука", Ленинградское

отделение, Ленинград, 1966.

4. "Археалогiя, нумiзматiка Беларусиi". Беларусская

энцiклапедия, Мiнск, изд. iмя Петруся Броукi, 1993 г.

5. А. Ф. Медведев, "Оружие Новгорода Великого",

- материалы и исследования по археологии СССР, № 65, - Труды

Новгородской археологической экспедиции, Т-II, изд. Академии

наук СССР, М., 1959.

6. А. Н. Кирпичников, выпуск 2. "Копья, сулицы,

боевые топоры, булавы, кистени. IX-XIII вв.", изд. "Наука",

М.-Л., 1966.

АНОНС. В следующем номере:

Вспомогательные войска - стрельцы, легкая конница.

Младшая дружина, легкая пехота (Русь, 1200-1250).

|